Ein Beispiel für unerschütterlichen und standhaften Glauben an Jesus Christus trotz Verhaftung ist das Schicksal des Täufers Fritz Erbe aus Eisenach, der fast 16 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbrachte und dort schließlich auch starb. Trotz widrigster Haftbedingungen und wiederholter Versuche, ihn zum Widerruf zu bewegen, blieb er seinem Glauben treu. Seine Geschichte und sein Zeugnis sollen hier kurz erzählt werden.

Ab dem Jahr 1527 begann sich die Täuferbewegung auch im Gebiet Thüringen auszubreiten. Besonders im thüringisch-hessischen Grenzraum fand die Bewegung einen besonders günstigen Boden. Trotz Verhaftungen, Ausweisungen und Hinrichtungen, die die Regierung an zahlreichen Orten durchführte, konnte die Täuferbewegung nicht aufgehalten werden. Unter den vielen Verhafteten befand sich auch Fritz Erbe, der 1531 gefangen genommen wurde. Er wurde um das Jahr 1500 in Herda bei Gerstungen, Thüringen, geboren, war Bauer und besaß einen eigenen Hof. Fritz Erbe wurde verhaftet, weil er sich auf den Glauben taufen ließ. Die Täufer lehrten nur die Erwachsenentaufe auf den Glauben hin. Seine Familie war nicht die einzige in dieser Region mit solch einer Überzeugung. In seinem Heimatdorf Herda schlossen sich mit der Zeit immer mehr Menschen der Täuferbewegung an, vor allem einfache Leute. Über die Hälfte der Einwohner von Herda zählte sich zu den Täufern. Die Kirche blieb sonntags leer, und der evangelische Pfarrer konnte nichts mehr gegen sie ausrichten. Neben Erbe wurden auch weitere Täufer verhaftet. Da Erbe in seiner Heimatgemeinde sehr beliebt war, wurde er im Januar 1532 vom Landgrafen Philipp I. begnadigt und freigelassen – in der Hoffnung, dass er sich in Zukunft ruhig verhalten würde. Erbe ließ aber nicht von seinen Überzeugungen ab.

Ab dem Jahr 1527 begann sich die Täuferbewegung auch im Gebiet Thüringen auszubreiten. Besonders im thüringisch-hessischen Grenzraum fand die Bewegung einen besonders günstigen Boden. Trotz Verhaftungen, Ausweisungen und Hinrichtungen, die die Regierung an zahlreichen Orten durchführte, konnte die Täuferbewegung nicht aufgehalten werden. Unter den vielen Verhafteten befand sich auch Fritz Erbe, der 1531 gefangen genommen wurde. Er wurde um das Jahr 1500 in Herda bei Gerstungen, Thüringen, geboren, war Bauer und besaß einen eigenen Hof. Fritz Erbe wurde verhaftet, weil er sich auf den Glauben taufen ließ. Die Täufer lehrten nur die Erwachsenentaufe auf den Glauben hin. Seine Familie war nicht die einzige in dieser Region mit solch einer Überzeugung. In seinem Heimatdorf Herda schlossen sich mit der Zeit immer mehr Menschen der Täuferbewegung an, vor allem einfache Leute. Über die Hälfte der Einwohner von Herda zählte sich zu den Täufern. Die Kirche blieb sonntags leer, und der evangelische Pfarrer konnte nichts mehr gegen sie ausrichten. Neben Erbe wurden auch weitere Täufer verhaftet. Da Erbe in seiner Heimatgemeinde sehr beliebt war, wurde er im Januar 1532 vom Landgrafen Philipp I. begnadigt und freigelassen – in der Hoffnung, dass er sich in Zukunft ruhig verhalten würde. Erbe ließ aber nicht von seinen Überzeugungen ab.

Doch bereits ein Jahr später, am Neujahrstag des Jahres 1533, wurde Erbe erneut verhaftet, da er einer anderen Täuferin, Margarethe Koch ("die alte Garköchin"), in seinem Haus Unterschlupf gewährt hatte und sich weigerte, sein neugeborenes Kind taufen zu lassen. Erbe wurde nach Eisenach gebracht. Der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen forderte daraufhin die Hinrichtung, auf Empfehlung von Wittenberger Theologen und Juristen. Der Landgraf Philipp von Hessen, unter dessen Herrschaft Herda stand, zögerte, jemanden wegen seines Glaubens hinrichten zu lassen. Er plädierte für eine Ausweisung Erbes. Es folgte eine Uneinigkeit zwischen beiden, ohne dass eine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Währenddessen saß Fritz Erbe im Storchenturm an der Stadtmauer von Eisenach in Haft. Am 1. Mai 1533 wurde er durch zwei Pfarrer einem Verhör unterzogen, doch die Hoffnung, er würde widerrufen, war vergeblich.

Einige Quellen berichten, dass Erbe in dieser Zeit stark gealtert und heruntergekommen war. Er litt zudem an heftigen Schwindelanfällen. Man sperrte ihn in das Verlies des Südturms, einem zehn Meter tiefen Schacht, der kaum breiter war als ein Brunnenschacht und keine Lichtquelle von außen hatte („Angstloch“). Das Verlies war kalt, feucht, und die hygienischen Bedingungen waren äußerst schlecht. Dieses Gefängnis gehörte wohl zu den schauerlichsten Verliesen, die in deutschen Burgen zu finden sind. Die Haftbedingungen waren hier womöglich noch härter als in dem Verlies an der Stadtmauer. Doch trotz allem konnte weder die Haft noch das Elend seinen Glauben erschüttern. Erbe widerrief nicht. Seine unbeugsame Haltung brachte ihm sogar eine gewisse Achtung auf der Burg ein.

Der Reformator Eberhard von der Tann, ein erbitterter Gegner der Täuferbewegung, versuchte 1541, ihn zu bekehren, indem er ihn für vier Wochen in das Predigerkloster überführen ließ. Doch auch diese Versuche blieben ohne Erfolg, und Erbe wurde zurück auf die Wartburg gebracht. Als am 8. Juni 1544 ein Blitzschlag den Turm in Brand setzte, schlug Erbe Alarm und verhinderte dadurch größeren Schaden an der Burg. Urkunden berichten, dass man ihm zum "Dank" dafür eine Pritsche in sein Verlies gestellt habe.

Der Reformator Eberhard von der Tann, ein erbitterter Gegner der Täuferbewegung, versuchte 1541, ihn zu bekehren, indem er ihn für vier Wochen in das Predigerkloster überführen ließ. Doch auch diese Versuche blieben ohne Erfolg, und Erbe wurde zurück auf die Wartburg gebracht. Als am 8. Juni 1544 ein Blitzschlag den Turm in Brand setzte, schlug Erbe Alarm und verhinderte dadurch größeren Schaden an der Burg. Urkunden berichten, dass man ihm zum "Dank" dafür eine Pritsche in sein Verlies gestellt habe.

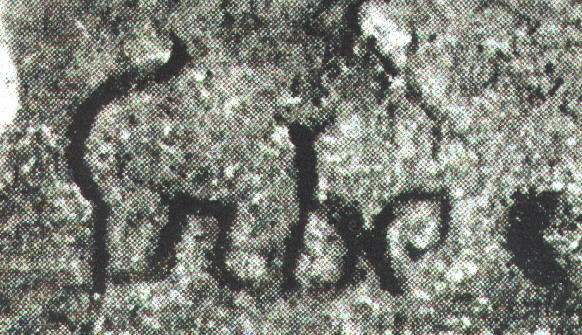

Mit der Zeit verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends. Doch nach fast acht Jahren Haft in diesem Kerker starb er schließlich im Jahr 1548. Er hielt standhaft an seinem Glauben fest und starb als Märtyrer. Sein Leichnam wurde vermutlich bei der Elisabethkapelle (heute nicht mehr vorhanden) unterhalb der Burg beigesetzt. Bei archäologischen Ausgrabungen an dieser Stelle fand man im September 2006 die Überreste eines menschlichen Skeletts, die möglicherweise die sterblichen Überreste von Fritz Erbe sind. Heute erinnert ein Gedenkstein an diesem Ort an ihn. Schon im Jahr 1925 fand der damalige Burgwart der Wartburg beim Aufräumen im Südturm den in Stein geritzten Namenszug Fritz Erbes, der noch von Erbe selbst in das Gestein geritzt worden war.

Mit der Zeit verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends. Doch nach fast acht Jahren Haft in diesem Kerker starb er schließlich im Jahr 1548. Er hielt standhaft an seinem Glauben fest und starb als Märtyrer. Sein Leichnam wurde vermutlich bei der Elisabethkapelle (heute nicht mehr vorhanden) unterhalb der Burg beigesetzt. Bei archäologischen Ausgrabungen an dieser Stelle fand man im September 2006 die Überreste eines menschlichen Skeletts, die möglicherweise die sterblichen Überreste von Fritz Erbe sind. Heute erinnert ein Gedenkstein an diesem Ort an ihn. Schon im Jahr 1925 fand der damalige Burgwart der Wartburg beim Aufräumen im Südturm den in Stein geritzten Namenszug Fritz Erbes, der noch von Erbe selbst in das Gestein geritzt worden war.

Sein Zeugnis soll uns Christen heute ein Vorbild sein, seinem Glauben nachzuahmen (Hebräer 13,7). Lange und harte Haftbedingungen können einen Menschen brechen und zum Widerruf bringen. Daher ist es wichtig, bereits in „Zeiten des Friedens“ für einen festen und unerschütterlichen Glauben zu beten.

Quellen und weiterführende Literatur:

- Plitz, Georg. Die Wartburg. Leipzig, Seemann Verlag, 1963. Digitale Ausgabe

- Müller, Andreas. Der Gefangene auf der Wartburg: Das Schicksal Fritz Erbes. Weimar, Wartburg Verlag, 2005.

- „Fritz Erbe“. Wikipedia, 16. Mai 2024, https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Erbe. Zugriff am 5. Nov. 2024.

- „Erbe, Fritz (d. 1548)”. Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online, n.d., https://gameo.org/index.php?title=Erbe,_Fritz_(d._1548). Zugriff am 5. Nov. 2024.

- „Der Wiedertäufer im Storchenturm.“ Glaube und Heimat, 17. März 2013. Zugriff am 5. Nov. 2024. https://web.archive.org/web/20180905175633/http://www.glaube-und-heimat.de/2013/03/17/der-wiedertaufer-im-storchenturm/.

- Andreas Tissen: Die Wartburg: Zwei Gefangene, zwei Schicksale. 2024, https://www.mennoniten-weltweit.info/post/die-wartburg-zwei-gefangene-zwei-schicksale